Damaris Hurtado Pérez: Bernini en Roma: El amor a la ciudad

|

Autor Colaborador: Marina Valcárcel

Licenciada en historia del Arte

|

|

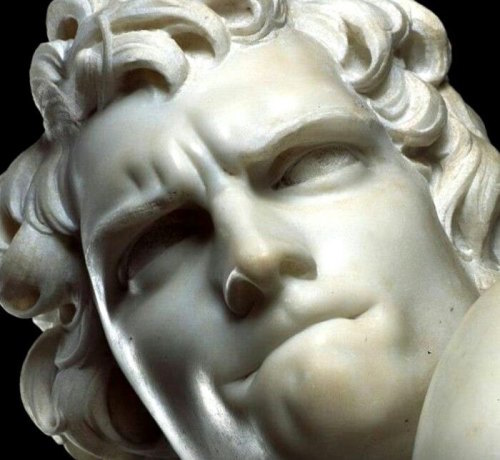

Detalle de El Rapto de Proserpina, 1621-22, Galleria Borghese, Roma.

El final de la película de Paolo Sorrentino es una toma muy lenta sobre el Tíber. La cámara se pasea a la altura de la mirada de una gaviota, de una orilla a la otra, sobrevolando parejas que pasean en verano, conviviendo a ratos con el cauce del agua, atravesando los ojos oscuros de los puentes, rozando las farolas encendidas para un amanecer romano. La última imagen de esa sigla final, tan serena, de La Gran Belleza es una aproximación al Puente Sant’Angelo. Antes del fundido en negro, Sorrentino nos abandona sobre uno de los ángeles que Bernini ideó para decorar el puente que une el Vaticano con el Tíber. Desde ahí pensamos sobre lo que fue la ciudad de los papas, el centro del mundo en el siglo XVII y el prodigio de un único hombre que tenía una ciudad metida en la cabeza.

Ponte Sant’Angelo, Roma

Estos días, Roma celebra el 20 aniversario de la reapertura de la Galleria Borghese con una exposición dedicada a Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), el último de esos genios universales que hicieron de Italia el corazón artístico de Europa durante más de 300 años. No sólo fue el gran escultor del siglo XVII; también fue arquitecto, pintor, autor dramático y, sobre todo, fue el director de la Roma papal, la que habrá de conservarse hasta nuestros días, la muestra más grandiosa de urbanismo que jamás se haya intentado. Bernini sirvió a ocho papas en la ciudad del Barroco, el estilo surgido del catolicismo triunfante de la Contrarreforma. En 1600, Italia había pasado ya por muchos trecentos, quattrocentos, cinquecentos... Y de repente, en el paréntesis de cien años que cubre el seicento, está más activa que nunca ¿Por qué Italia vuelve y vuelve al genio en su versión casi absoluta? ¿Cuál es el misterio de esta pequeña península mediterránea, entre España y Turquía? ¿Qué receta guarda esta factoría de artistas, desde Giotto a Modigliani? ¿Cuál es la relación entre política, Reforma y Contrarreforma?

Miramos estos diez ángeles diseñados por Bernini, entre 1668 y 1669, cuando sólo esculpía obras llenas de emoción. Los ángeles del puente se lamentan entre nubes, azotados por el viento, Castel Sant’Angelo, macizo y redondo, queda detrás rematado por su ángel negro. En sus años finales, Bernini, más que nunca, empleaba el ropaje como idioma para traducir sus sentimientos.

El Ponte Sant’Angelo unió las orillas del Tíber en el siglo I; en la Edad Media fue el acceso al Vaticano; desde el siglo XVII, a lo largo de todo el camino, el peregrino era abrumado por el arte de Bernini. Es un zoom inigualable: los brazos ovalados de la Columnata de San Pedro, el Baldaquino en bronce, el alucinado San Longinos, ese centurión romano que con su lanza atravesó el costado de Cristo, la Cátedra de San Pedro el mayor símbolo de la nueva Ecclesia Triumphans...

San Pedro del Vaticano, Roma

En el siglo XVII el poder de la Roma de los papas era descomunal. La Iglesia, a pesar de haber perdido parte de sus territorios, obtuvo una sensación de triunfo después de salvar de la herejía al dogma católico. Los nuevos papas transfirieron el deseo de poder a un imperio espiritual: creían que eran los herederos de los emperadores romanos. San Pedro del Vaticano fue su obra y Bernini su maestro durante 57 años ininterrumpidos. Cuando el joven escultor, que no había cumplido los 30, recibe el encargo de Urbano VIII para completar San Pedro, acepta una hazaña superior, creemos, a la sustitución de las Torres Gemelas voladas en Nueva York en 2001.

Detalle de David, 1623-24, Galleria Borghese, Roma

Bernini en la Galleria Borghese

A la ya inigualable colección del cardenal Scipione Borghese, que da nombre a la galería, desplegada en su villa sobre la Piazza del Popolo y el monte Pinzio rodeada de jardines, limoneros y fuentes, se han unido casi todas las pinturas que se atribuyen a Bernini. Están, además, sus dos Crucifixiones frente a frente, ambas en bronce y ambas fuera de Italia, la de El Escorial y la de Toronto. Pero sobre todo, están sus más grandes bustos: la primera y segunda versión de Scipione Borghese y el de Constanza Bonarelli.

Busto del Cardenal Scipione Borghese, 1632, Galleria Borghese, Roma.

Bernini produjo una transformación total en el retrato, lo sacó de su inmortalidad renacentista para devolverlo a la vida. Era un prodigioso artesano que había aprendido el oficio junto a su padre, también escultor. Jamás fue al colegio, no sabía latín y desde niño se escapaba de las horas de trabajo en Santa Maria Maggiore hasta la que fue su única escuela: los Museos Vaticanos. Allí observaba el Torso de Belvedere o el Apollo y hacía sus primeros bocetos. Pero además de su talento ejecutor, Bernini tenía el concetto, la idea, metida entre las sienes. Daba igual que fuera para una ópera o una plaza. Uno de los concetti que le obsesionaron era retar a los materiales, sobrepasar sus límites: forzar la blancura del mármol hasta que pareciera de color. Se inventaba melenas furibundas cargadas de sombras, barbas profundas como la espuma del mar, trabajadas con el trépano, manos de dioses que se hundían en la carne de una ninfa, lágrimas que corrían por las mejillas... De manera aún más ambiciosa, dotaba a la piedra fría e inanimada de calor, movimiento y vida.

Detalle de Apolo y Dafne, 1622-25, Galleria Borghese, Roma

Dejar que la ciudad ceda sus misterios

En el prólogo de Alejo Carpentier a El amor a la ciudad, leemos: “Andar una ciudad es desandarla, deconstruirla y mirarla hasta que ceda sus misterios”. Esta exposición ofrece una emocionante segunda parte: descubrir a Bernini paseando Roma tras los éxtasis de las santas en las capillas de las iglesias, en el bronce robado a la fachada del Panteon para construir su Baldaquino; en las abejas, emblema heráldico de los Barberini, que cubren dioses mitológicos y monumentos funerarios; en sus fuentes con Neptunos desnudos saliendo de conchas o con elefantes cargando obeliscos...

Éxtasis de Santa Teresa, Capilla Cornaro, Iglesia de Santa María della Vittoria, Roma.

Y en fin, en la Piazza Navona que vemos hoy. El cardenal Giambattista Pamphili estaba, en 1644, en su casa de esta plaza cuando fue elegido Inocencio X. Hubo muchos comentarios sobre su deseo de no trasladarse al Vaticano. Tenía horror a ese lugar lejano, del otro lado del Tíber, con sus salones repetidos y sus museos sagrados. Quería quedarse en Roma, en aquella plaza que había acogido hacía 16 siglos a las cuadrigas, a los caballos, al grandísimo espectáculo romano. La Piazza Navona se levanta sobre el Circus Agonalis, el estadio de Domiciano -año 85- cambiando luego el nombre in agone a navone y con el tiempo a navona. Inocencio X decidió dar un impulso a su ya poderosa familia: agrandar su palacio y redecorar su plaza. Después de muchas historias difíciles, Bernini fue elegido y empezó a dibujar y a cincelar La Fuente de los Cuatro Ríos. Muchas veces al pasear por la noche en esta plaza imaginamos a Inocencio X detrás del retrato de Velázquez, con su mirada crítica y calculadora desde lo alto de su ventana, al final de la galería pintada por Pietro da Cortona que de noche, aún hoy, queda encendida como forzando su memoria. Desde allí, el papa supervisaba el trabajo del escultor, veía crecer la palmera doblada por el viento, el coloso del moro, símbolo del Nilo, la roca que un empecinado Bernini quería sacar del suelo, para luego horadarla y hacer que, como por arte de magia, sujetara el obelisco. Quedan también, suspendidas en la memoria de esta noche, las más de 40 versiones que hizo Francis Bacon del cuadro de Velázquez y el vídeo en el que Jeremy Irons lee las palabras del pintor irlandés en una voz única: “Siento hambre por la vida, ese hambre es la que me ha hecho vivir. Como. Bebo, hasta que surge la emoción de lo creado... Creo que el arte es una obsesión por la vida.”

Diálogo en una sala del Vaticano

“Art follows money”, se dice también. Surge alguna pregunta sobre los mecenas y el poder. ¿Qué ocurre hoy con con el imperio del mercado del arte? Quizás esto sea como meter un pie en la cabeza de la medusa de Bernini. Esperamos a la entrada de los Museos Vaticanos y recordamos la exposición de Damien Hirst, el año pasado en Venecia; aquel coloso que parecía romper el techo del Palazzo Grassi, sede del imperio Pinault. Todo aquello nos dio un poco de frío. Hoy nos esperan el Laocoonte: luego vienen las obras de Miguel Ángel y Rafael... y una sala en la que nos sacude un cortocircuito: el Descendimiento de Caravaggio, ese cuadro vertical que cae desde lo alto de María Magdalena, en un plano fijo hasta la mano muerta de Cristo. Bajo el vértice de la lápida no queda nada: oscuridad y abismo. Ángel de Bernini frente al Descendimiento de Caravaggio, Museos Vaticanos, Roma

¿Qué es una obra de arte? se preguntaba Kenneth Clark en su tratado de apenas 40 páginas. Respuesta: una obra de arte es un instante de iluminación en la cabeza de un genio que es capaz de forzar una punzada en nuestro estómago. Caravaggio, desde la pared, establece un diálogo con un ángel de Bernini en la mitad de la sala. Ángel arrodillado. Es un molde para un altar del Vaticano, por eso las varillas de hierro que forman sus alas quedan al descubierto, han perdido el yeso que sujetaban; lo mismo que los atillos de paja apretada que daban forma a sus brazos bajo la capa de barro. Es un ángel previo a otro ángel. Punzada en el estómago.

- Bernini en Roma: El amor a la ciudad - - Alejandra de Argos -

Ver Fuente

Comentarios

Publicar un comentario